Judeoconversos de Ciudad Real (II): engrasando la maquinaria del terror (1474-1483)

Autor: Juan Antonio Flores Romero

Muchos habitantes del Real de Barrio Nuevo y sus vías aledañas, donde hoy se sitúa la calle Libertad, encendían las velas de sabbat el viernes por la noche. Ciertos ancianos contaban historias acerca de la judería que un día estuvo allí y que recordaban de sus abuelos: el pan ácimo de Pésaj, el prendido de las lámparas de la sinagoga mayor a unos metros del corral de la Cerera, el sonido de las carracas en Purim y aquellas cocinas con olor a canela y enaceitados,… Al parecer, el encendido de las velas para recibir el día de descanso fue una costumbre que muchos descendientes del pueblo hebreo practicaron en perdidos rincones de sus casas, tal vez junto a la estampita de alguna imagen cristiana para no dar pie a la especulación por parte de posibles visitantes. Las noches de viernes en Ciudad Real, entre la Ronda de la Mata y las calles que bajaban en dirección a la Plaza Mayor, tenían un color especial. Un puñado de cocinas eran testigos de cómo la comida preparada la tarde anterior reposaba tranquilamente hasta ser ingerida el sábado. Las campanas de San Pedro y San Pablo, a las puertas de la vieja judería, repicaban e infestaban de sonidos metálicos aquellos cielos despejados de La Mancha.

En Almagro se decía que algunos hermanos habían optado por mantener las costumbres judaicas sin esconderse de nadie. Hoy, su recuerdo diluido en el tiempo aún perdura en las frías noches de invierno de la calle Elvira. En Ciudad Real, eran pocos los que, tras los barrotes de sus ventanas, se oían entonar oraciones dirigidas a Elohim, Adonai, Hashem,… o alguno de los nombres que se le daban al Dios Creador para no pronunciar en vano sus sagrados fonemas. El "Baruch Atah Adonai, Eloheinu melej ha Olam…", que sonaba muy parecido al Padre Nuestro de los cristianos, revoloteaba en el aire gélido de las noches manchegas entre olores a adafinas y habas hervidas. Los cristianos viejos entendían que eran invocaciones al Maligno, a un dios que les habían dicho era el guía espiritual de un pueblo precisamente deicida, que había azotado y asesinado a un Cristo sufriente. La perfidia judía no tenía fin. No habían aprendido la lección de décadas anteriores en Ciudad Real, en 1449, 1467 o 1474, ni nada de los siglos en los que fueron siendo desplazados por media Europa. En aquella segunda mitad del siglo XV, decenas de casas eran tomadas frecuentemente por las hordas cristianas, y eran robadas. Objetos extraídos de la intimidad de los hogares; candelabros, libros, joyas, vajillas tomadas "a sacomano" ante la estupefacta mirada de los moradores de una Ciudad Real sumida en las sombras de un medievo que expiraba. Puertas arrancadas, chamuscadas, echadas abajo, familias golpeadas, en algunos casos asesinadas, viñas tomadas por la fuerza, si no quemadas, y la voluntad firme de que los judíos dejaran de infectar con sus creencias a una población conversa que ya había abandonado la fe de Moisés para abrazar la de un Cristo salvador de sus innumerables pecados. La segunda mitad del siglo XV, no fue menos que un intento de borrar cualquier atisbo de la aún latente comunidad judía manchega. Ciertas familias optaron por abandonar temporalmente Ciudad Real y marchar hacia Córdoba, Extremadura y otros puntos de la península; otros lo hicieron de forma definitiva para preservar vidas y haciendas. El oro y la plata eran fácilmente transportables y los judíos lo sabían, lo habían sabido siempre que un rey, un noble o una revuelta popular les había empujado a abandonar sus tierras en busca de un lugar que les acogiese. Allí se volvían a instalar , de nuevo, y prosperaban bajo la atenta mirada de una población que recelaba continuamente de ellos.

Desde los luctuosos días de 1474, pocos judíos moraban en Ciudad Real. La antigua judería ya había sido pasto de llamas y asaltos. Las familias conversas se agrupaban en torno a las calles que desembocaban en el Real de Barrionuevo. Otros optaron por salir de los límites de la vieja aljama y alcanzar las calles del barrio de San Pedro, en las inmediaciones de la calle Alarcos; de la calle de Toledo, muy cerca del mercado viejo y la Plaza Mayor; del barrio de Santa María, muy cerca de la Morería y de las calles próximas a la hoy catedral; y en el cercano Perchel, junto a la iglesia de Santiago. Allí tomaron nuevas costumbres, allí acudían a misa y recibían los sacramentos. Muchos de ellos seguían juntándose con sus hermanos de sangre, haciendo tratos, vendiéndose reses, vinos, aceite e intercambiando objetos litúrgicos. El cristiano nuevo no había dejado de ser judío de la noche a la mañana y añoraba ese contacto con los suyos. No pocos acudían a los patios de las viviendas de la antigua judería a comprar carne sacrificada con el rito mosaico, lo cual la convertía en kosher, es decir, en apta para el consumo. Un tajo certero en el cuello para que el animal no sufriese, un sangrado prolongado para eliminar cualquier vestigio de sangre, impura a los ojos de Dios, la presencia de un rabino que certificase tal acto y que, en muchos casos, era el propio matarife. Las bodas se concertaban en aquellas casas. Matrimonios entre primos, baños rituales para las mujeres en casa de María Díaz "la Cerera", considerada una suerte de "rabina" en tiempos oscuros para los hebreos sefardíes manchegos.

Tres años después de los acontecimientos de 1474 se sabía que en Sevilla unos frailes habían propuesto instaurar un tribunal para verificar la sinceridad de las conversiones. Un tal Ojeda, según se oía a los familiares y conocidos que residían en la capital del Guadalquivir. Las cosas no pintaban bien en el interior de las murallas de un Ciudad Real que amanecía lluvioso cada equinoccio de primavera en vísperas de Pascua. Algunas familias horneaban el pan trenzado cada noche de viernes y la matzá para sobrevivir en Pésaj, la Pascua judía, preparando el Séder con los alimentos típicos que recordaban la salida de Egipto, plasmada en el libro del Éxodo. También, junto con este y el Génesis, el Levítico, Números y Deuteronomio, ampliaban los textos sagrados detallando aquellos actos que habían convertido un pueblo de esclavos en la tierra de Gosén, en los márgenes del Misraim, que era el nombre hebreo que designaba la tierra de Egipto, en personas libres, en una época en la que el monoteísmo había aparecido intentando pugnar con las ancestrales creencias politeístas. Amón vs. Atón. Y que no cabe duda que influyó en la configuración posterior de un monoteísmo hebreo que, en muchos momentos de la historia, fue abandonado y sustituido intermitentemente por prácticas politeístas o idólatras. El Pueblo Elegido, sí, ese que a veces dudó de su propio Dios, Elohim.

Pero en Ciudad Real pocos reflexionaban sobre la historia de sus ancestros. Los más piadosos solamente pretendían cumplir los mitzvot y agradar a Elohim con sus sacrificios y ayunos. Las Pascuas de aquella década transcurrieron con el miedo metido en el cuerpo por los ataques de cristianos exaltados que pretendían revancha contra los que llevaron a Jesús ante Pilato. Atrás quedó la vieja rivalidad en los márgenes de la judería cuando en el silencio de un Viernes Santo, ciertos judíos molestaban con sonidos de carracas a los devotos cristianos que lloraban con amargura la muerte de su Salvador y que veían en esos ruidos desagradables un signo de desprecio.

Desde 1474 pocos eran los judíos que aún se resistían a abandonar la fe, pero muchos los conversos que comenzaron a practicar un sincretismo religioso aún dolidos por el abandono de sus viejas prácticas rituales. La tragedia que se cernía sobre judíos y conversos se hace patente especialmente desde finales de la década de los setenta.

Haim Beinart se expresa en estos términos:

"todos y cada uno de ellos constituyen un mundo de sufrimiento; todos y cada uno observaban la Ley de Moisés bajo las condiciones más difíciles, ocultando incluso a veces su judeidad a sus seres más próximos y queridos".

Esto nos da una pista de quiénes eran muchas veces los que delataban, es cierto, sí, bajo presión y tortura, a sus más íntimos allegados y conocidos: los propios conversos que necesitaban reivindicar la sinceridad de su conversión. La expresión "la fe del converso" nos indica que aquellos que abrazan una nueva forma de ser y entender la vida suelen ser los más radicales precisamente para que no quede ningún género de duda de la sinceridad de su iniciativa.

En los inicios del Santo Oficio se establecieron periodos de gracia en todas las ciudades. En Ciudad Real esa lectura que hablaba de perdón para los arrepentidos fue leída en el púlpito de la iglesia de Santa María "cuyo único objetivo, según Beinart- era animar a los conversos a acudir y confesar sus transgresiones judaizantes ante el tribunal, así como revelar cuanto supiesen de otros conversos que observasen preceptos judaicos". Estas proclamas eran anunciadas en espacios civiles; en concreto, en la Plaza Mayor de Ciudad Real, una urbe en la que este periodo de gracia se estableció entre el 14 de septiembre y el 14 de noviembre de 1483. Algunos conversos acudían voluntariamente reconociendo sus errores y denunciando a familiares y vecinos para salvar su pellejo. Uno de los casos más llamativos fue el de Juan de Chinchilla que se presentó tarde a su arrepentimiento, es decir, una vez vencido el periodo de gracia de sesenta días. Pese a su intención de renunciar a sus creencias, fue procesado y quemado en la hoguera sin compasión.

Los libros de testigos nos arrojan una información muy interesante porque constituyen una suerte de "diario de la Inquisición" que está repleto de declaraciones y testimonios.

Todos los procesos arrancaban con denuncias y declaraciones, como estudian autores consagrados de la talla de Yitzhak Baer y Haim Beinart, y se animaba a que cualquier familiar pudiese delatar a los suyos. Hubo casos de hijos contra padres, hermanos contra hermanos, esposas contra esposos, amados vecinos, que acababan siendo indeseables criminales, fruto del miedo inoculado por los colmillos de la Inquisición. Esta idea que pervirtió profundamente la sociedad ya fue defendida en el Manual de Inquisidores de Nicolás Eymerick en el siglo XIV.

Al libro de confesiones y de los testigos, tenemos que sumar el libro de los reconciliados, que recogía los nombres de aquellos que habían abrazado la fe de la Iglesia. Y, por supuesto, se confeccionó un inventario de los bienes confiscados. Una institución muy burocratizada, como puede observarse, y que nos recuerda la técnica que siguieron los nazis más de cuatrocientos años después y en otras latitudes de Europa. La Inquisición Española fue creada indudablemente para sembrar el terror. De hecho, un porcentaje muy alto de los ejecutados lo fueron en las primeras décadas de su existencia, si bien en la Sevilla del siglo XVII hubo picos importantes cuando se impuso el problema del marranismo portugués en la capital andaluza.

Un fiscal comunicaba la intención de procesar al judaizante y se aportaban los testigos. Y, de la misma forma, se le pedía al acusado que proporcionase información relevante sobre sí mismo y su entorno. La acusación debía revelar pruebas que se anotaban en un expediente. Si el acusado ya había huido, se le procesaba "in absentia".

Un caso estudiado de huida de las garras inquisitoriales fue Leonor González, esposa de Alonso González de Frexinal; para ser juzgada se envió a su hijo, Juan de la Sierra, a Portugal para convencer a su madre de que se entregara a las autoridades. Los testigos, generalmente cristianos nuevos, eran casi siempre protegidos, como ya recomendaba Eymerich en su manual, para evitar represalias. Y siguiendo la mentalidad del inquisidor aragonés, y en palabras de Beinart, "podían actuar como testigos parientes del acusado, incluso de primer grado; la Inquisición aceptaba testimonios de hijos contra padres, de hermanos y hermanas entre sí, de esposas contra maridos y de maridos contra esposas".

En Ciudad Real, algunos testigos eran conversos que habían participado en ceremonias judaicas y, muchos de los que delataban a sus parientes, lo hacían para salvar su vida. El miedo a las llamas hizo que ciudadrealeños como Fernán Falcón denunciara a muchas personas y que dichos acusados fuesen considerados finalmente culpables.

Fernando de Trujillo, que había sido rabino de los judíos ciudadrealeños exiliados en Palma del Río, se convirtió en agente de la inquisición y fue una herramienta muy válida, a juicio de Beinart, ya que "reveló los secretos más íntimos del tipo de vida que llevaban muchos conversos que habían vuelto al judaísmo". Esto nos da una idea, si confiamos en el testimonio, que las prácticas judaicas no eran solo reminiscencias de un pasado que era difícil de olvidar sino que existía una intencionalidad de persistir en la Ley de Moisés entre un grupo bastante nutrido de judeoconversos de la ciudad. El trabajo de Fernando de Trujillo fue tan eficiente que muchos de los que le conocían, por miedo a ser delatados, huyeron de Ciudad Real con las pertenencias justas.

La Inquisición fue desarrollando, en un principio, una auténtica maquinaria del terror que privaba de garantías básicas a los acusados. Sin embargo, conforme avanzamos en la Edad Moderna, la institución se va burocratizando cada vez más y va a ir contando con un sistema de defensa, asesoramiento legal e incluso, en algunos casos, se instaurará el principio romano de "in dubio pro reo", es decir, ante la duda, en beneficio del acusado. En un principio, sobre todo a finales del siglo XV, al Santo Oficio solo le bastaba lo que un testigo dijese sobre el acusado sin profundizar en la fuente de información, una práctica que avalaba el Manual de Inquisidores de Eymerick en el sentido de que el delator debe ser protegido para evitar represalias por la "pérfida" comunidad judeoconversa. Así, tenemos casos donde faltaron las más mínimas garantías como fue el proceso contra María González, esposa de Rodrigo de Chillón, defendida por el letrado Diego Mudarra.

Por otra parte, en esos primeros momentos de funcionamiento de los tribunales inquisitoriales, los fiscales eran muy duros. Fernán Rodríguez del Barco, fiscal del tribunal de Ciudad Real, entre 1483-1485, y que llegó a ser un reputado juez inquisidor en Toledo gracias a sus méritos como acusador implacable, señalaba a los reos sistemáticamente por no haber aprovechado su condición de cristiano y persistir en el error, es decir, de ser unos desagradecidos con las oportunidad que les brindaba el hecho de haberse convertido en cristianos.

La defensa se llevaba a cabo por un procurador y un par de letrados. En este aspecto, también hay que resaltar la loable actitud de algunos abogados defendiendo con firmeza a los acusados. Uno de los más íntegros, en aquella Mancha marcada por décadas de odio y persecución, fue Diego Téllez. Ya en 1494 defendió a Marina González, esposa de Francisco de Toledo. Su labor la ejerció entre 1485 y 1503 y, entre otros conciudadanos, dio la cara por Gonzalo Pérez Jarada, natural de Trujillo, en 1489, ya en el tribunal de Toledo, a donde iban a parar todos los imputados de Ciudad Real tras 1485. Asombra como el abogado Téllez tiene que defender a una niña de tan solo once años, natural de Herrera, y de nombre Isabel Bichancho. A este abogado también le llegaron reos acusados de pertenecer al movimiento mesiánico que inaugurara en 1500 la "profetisa de Herrera", una niña de poco menos de diez años que vio en sueños la escalera de Jacob y cómo su Dios estaba dispuesto a ayudar a su Pueblo Elegido, perseguido y aniquilado de tierras de Sefarad, y que creó todo un movimiento especialmente en La Mancha y Extremadura. En este sentido, Diego Téllez tiene que defender en 1502 a Elvira González, una judeoconversa de Almadén que ayudó a propagar el movimiento mesiánico de aquella niña-profetisa.

Analizando la figura del abogado defensor, hay que citar a el toledano Diego Mudarra que defendió a Juan de Teva en un juicio "in absentia" por transformar en kosher, es decir, apta para el consumo judío, la carne que compraba. En muchos patios de la vieja judería de Ciudad Real, eran numerosos los matarifes que proliferaban para sacrificar las reses según el patrón judaico, una práctica que fue uno de los motivos más habituales de condena por parte del Santo Oficio y que evidenciaba que esas familias seguían practicando los preceptos mosaicos. La Misná permite casi a cualquier judío poder sacrificar reses. En los comentarios de esta colección de normas y sentencias se dice que:

"cualquiera puede sacrificar y su sacrificio se considera kosher, salvo los sordos, los locos y los menores"

Mudarra también defendió a la esposa de Juan de Teva, Juana Núñez, en unos años muy duros para la defensa, cuando al reo ya por el hecho de serlo se le daba por culpable. Aun así, este valiente abogado esgrimió algo muy novedoso para la época y que tuvo un amplio recorrido posteriormente y es que "cualquiera se presume ser bueno hasta que se prueba lo contrario". Estamos hablando, ni más ni menos, que del principio de presunción de inocencia, llegando a denunciar que la Inquisición contradecía el principio "nemo malus nisi probetur".

Con su vehemencia, Mudarra llegó a demostrar que todas las denuncias contra María González, natural de Chillón, eran falsas. Se la acusaba de observar las normas judaicas (mitzvot) y de respetar el sábado, aunque no pudo probarse nada de eso ni otros delitos contra la fe cristiana.

En una época marcada por la crueldad del Santo Oficio hubo, a la par, un desarrollo muy importante de las estrategias de defensa dentro de los márgenes que permitía la institución. Muchos abogados se forjaron en esas décadas y fueron referentes para otros que vinieron después. Un caso importante fue la defensa de Inés López por Alonso de Baena. En una parte avanzada del proceso, el letrado buscaba demostrar la fidelidad del reo a la fe cristiana. También se puso el foco en la enemistad manifiesta de los testigos contra el acusado con lo cual se invalidaba todo el proceso. No olvidemos que, en esos años, a la gente se la ejecutaba por envidia y ojeriza dándose pie al mito de "país cainita", un sello que ha dejado una marca indeleble en estas tierras.

La desesperación de algunas personas llevan a muchos individuos al suicidio. Esto ya lo veremos en la Sevilla del siglo XVII en las cárceles secretas y las celdas húmedas del castillo de Triana. En Ciudad Real también centenares de sospechosos sufrían en el silencio de las celdas ese incierto destino. Tal y como nos cuenta Haim Beinart en sus indagaciones archivísticas sobre los procesados en Ciudad Real, con acceso a centenares de declaraciones, aparecen casos de suicidio y así "Juana González, esposa de Juan Merlo, el zapatero, se había suicidado en la cárcel de la Inquisición el 28 de noviembre de 1483. Y no había piedad ni con los muertos". Aquellos que eran condenados en firme podían ser sacados de sus tumbas si ya habían sido inhumados. En Ciudad Real hubo once autos de fe entre 1483 y 1485, y en el último de ellos se quemaron restos de muchos conversos que fueron juzgados después de muertos.

Uno de los requisitos fundamentales para un reconciliado era la aceptación de las penas impuestas y el arrepentimiento de sus pecados, así se pone de manifiesto en el proceso de Juan Ramírez. En los casos de delitos más leves, los nombres de los reos se exhibían en sitios públicos, generalmente en las iglesias, durante seis años. Además, se les enseñaba a santiguarse debidamente durante el primer año de penitencia, así como aprender las oraciones del Padre Nuestro y el Credo, confesar dos veces al año y asistir a la misa mayor todos los domingos y fiestas de guardar. A ello se les sumaba la prohibición de utilizar el fondo de caridad mutuo, que recordaba a la Tzedaká judía, cuya finalidad era auxiliar a los más pobres de la comunidad y que hoy nos recuerda a las prácticas caritativas que se realizan en las iglesias cristianas. Esto nos demuestra que hasta el propio cristianismo, a la larga, se vio afectado por la cuestión conversa ,y a eso le sumamos la cantidad de sacerdotes, frailes, fundadores de órdenes religiosas incluidos, como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, o intelectuales católicos, que salieron de las filas del mundo judeoconverso.

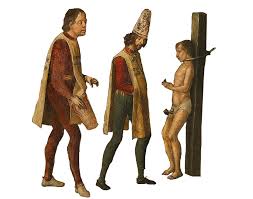

En no pocos casos, los reos fueron obligados a portar el sambenito el resto de sus días en espacios públicos, aunque hubo otros condenados que tan sólo lo exhibían públicamente en fiestas religiosas. Hoy en día, la túnica y el capirote o coroza que portan los penitentes en Semana Santa nos recuerda a aquella práctica tan habitual a partir de finales del siglo XV para los conversos sentenciados en firme.

Los autos de fe se llevaban a cabo en espacios amplios y abiertos. Hubo quemaderos situados en las plazas mayores, como en Ciudad Real, donde se montaba el cadalso con el brasero, que iba a terminar reduciendo a cenizas el cuerpo del condenado, previamente estrangulado, si se había arrepentido, o quemado vivo y con la lengua atada para evitar blasfemias, si no mostraba signos de abrazar la fe de Cristo. Llegado a este punto, en el expediente del acusado, que fueron conservados celosamente en archivos inquisitoriales, deben estar las actas del proceso y la firma de los jueces.

Uno de los casos más llamativos en Ciudad Real fue el de Sancho de Ciudad, personalidad destacada entre los conversos manchegos, en los reinados de Juan II, Enrique IV y los Reyes Católicos, y cuya vida, y la de sus allegados, fue novelada por el autor ciudadrealeño Manuel Cabezas Velasco en "La huida del heresiarca" y "Las pesquisas del trapero".

Sancho fue un judío acaudalado, recaudador de impuestos y rentas reales y regidor del concejo de Ciudad Real. Acabó siendo procesado junto a su esposa María Díaz, su hijo Juan de Madrid y su nuera Isabel de Teva. Las sospechas contra él se remontan a muchas décadas atrás. Es más, diría que esta familia jamás ocultó su condición judía, al menos entre los suyos. Ya en 1453, año de la toma de Constantinopla por los turcos, y vista como un signo de redención para el pueblo judío, hubo una reunión en la torre de su vivienda para contemplar estrellas fugaces e interpretar los signos celestes como avisos de que algo iba a cambiar la suerte del pueblo perseguido. Sólo que más bien fue al contrario, y durante muchos siglos. Entre los conversos fue tildado de "jefe de los herejes" o "heresiarca", dando cobijo a todos aquellos que se acercaban a su vivienda a judaizar, es decir, a seguir practicando los cultos judíos en la clandestinidad. Es posible que hasta 1463 no se circuncidara, según testimonios, pero sí llevó una vida muy apegada a los mitzvot e hizo que muchos conversos avivasen su fe en aquella Ciudad Real preinquisitorial. Ya en los motines de 1469 huyó a Toledo para evitar ser asesinado, pero, calmadas las aguas, retornó a su casa por un tiempo. Podría decirse que era un hombre acomodado y que incluso poseía viñedos cerca de Ciudad Real, evidentemente para obtener la uva que le permitiría la elaboración del vino kosher.

Una de las órdenes de detención que se emiten contra él, es anterior a la instauración del tribunal inquisitorial en Ciudad Real. Fue el 3 de abril de 1476 y la causa fue el haber participado en la rebelión contra el marqués de Villena, motivo que le llevó a perder el cargo de regidor de Ciudad Real, ocupando su cargo Álvaro Gaytán, aunque posteriormente, ya en marzo de 1477, la Corona decidió devolverle las propiedades incautadas en la revuelta de 1474.

Sancho de Ciudad no ocultó su modo de vida judía, aunque era converso, y eso le hizo finalmente ser objetivo del implacable Santo Oficio. Su periplo y su destino serán narrados en el próximo artículo, junto con hermanos de fe de Ciudad Real, cuyas vidas fueron truncadas por la acción de una institución que estaba sembrando de terror todos los rincones de los reinos peninsulares y que en las calles de la "muy noble y leal" también encontró su hueco con decenas de imputados por delitos contra la fe católica. Unas décadas que cambiaron el rostro de la comunidad manchega y que llevaron a cientos de judeoconversos a llevar una vida piadosa para evitar cualquier atisbo de sospecha y así continuar con sus benditas rutinas.