Judeoconversos de Ciudad Real (I): los preparativos de una tragedia (1391-1474)

Autor: Juan Antonio Flores Romero

El prefacio de la expulsión de los judíos de Sefarad se fue escribiendo durante las últimas décadas del siglo XIV. Los factores del odio antijudaico en la Edad Media pudo deberse a un cóctel de motivos: sociales, étnicos, religiosos, económicos,… Todo ello empujó a un verdadero exterminio cultural contra los muchos siglos de presencia judía en España que algunos estudiosos remontan a la época de Nabucodonosor, aunque los hebreos terminaron siendo extranjeros en su propio país. No cabe duda de que, como se viene estudiando en estos artículos, Vicente Ferrer, santo valenciano, tuvo un rol decisivo por cuanto fue el responsable de las conversiones en masa que se iban produciendo en distintas latitudes de la península merced a su prédica excluyente, que revela la superioridad de la fe católica frente a la judía, un hecho que se pone de manifiesto en la ya conocida controversia de Tortosa entre 1413 y 1414, que cerró un cuarto de siglo marcado por conversiones en masa.

En Villa Real (Ciudad Real desde 1420, en virtud del título otorgado por Juan II de Castilla), el final del siglo XIV estuvo marcado por estas conversiones masivas, por la creación de una capa de cristianos nuevos que siguen judaizando, por el recelo por parte de los cristianos viejos respecto a los antiguos judíos que ocupaban cargos municipales, etc. En otras palabras, la población no judía veía con estupor como "todo cambiaba para no cambiar nada". Los últimos años de ese trágico siglo XIV, marcado por la epidemia de peste negra de 1348, fueron decisivos para un cambio en el paisaje religioso manchego. La judería de la ciudad es arrasada y la sinagoga es puesta en manos de los dominicos; ese espacio urbano sigue estando habitado por familias que antaño habían respetado la Ley de Moisés como eje de su religión; un templo cristiano está siendo construido junto a los límites mismos de la judería arrasada; se trata de la iglesia de San Pedro y San Pablo (hoy parroquia de San Pedro), que fue testigo mudo de esas décadas de cambio y conflicto en las que los aún judíos querían que sus parientes retornaran a la fe de sus ancestros. Fue precisamente una de las razones esgrimidas en el Edicto de Expulsión de 1492 para justificar el destierro histórico de los judíos. Aún quedaba un siglo para que el Santo Oficio se instaurase en Castilla, pero ya teníamos funcionando una inquisición aragonesa, orquestada por el dominico Nicolás Eymerich, y una población en toda España que pugnaba entre una oportuna conversión o el empecinamiento en las creencias judaicas. Cien años después, la Plaza Mayor manchega sería escenario de once autos de fe con decenas de quemados por retornar a la fe hebraica.

Es posible que pocas cosas hubiesen cambiado en el mundo de creencias de Ciudad Real y en otras aljamas de España; uno no olvida su fe y su cultura en un tiempo tan limitado. El ser humano es fruto de su educación y en esta existe un sustrato religioso y cultural decisivo, y más aún en el siglo XV. Así pues, me sumo a la reflexión que realiza Yitzhak Baer -historiador israelí y destacado estudioso de las aljamas sefardíes-en el sentido de que "conversos y judíos constituían un solo pueblo, estaban unidos por lazos de fe y destino y por unas esperanzas mesiánicas que en España adquirieron un color especial". En realidad se podría pensar que no habían cambiado demasiadas cosas. Los lazos familiares seguían estando presentes, aunque unos adorasen a la cruz y otros a Elohim. Las tradiciones judaicas, los ritos, las costumbres familiares,… estaban muy presentes en una población que, en gran medida, seguía habitando aquellos rincones en torno a las calles Calatrava, Leganitos, Lanza, Mata y ronda noreste de la ciudad; un barrio atravesado por el Real de Barrionuevo, antigua calle de la judería y que hoy llamamos Libertad, un espacio moteado de espacios de culto, viviendas, patios, en los que luego veremos cómo se sacrificaban animales para el consumo siguiendo las leyes de la Kasrut. En pocas palabras, los hebreos seguían viviendo y compartiendo casas, espacios públicos, mercados, viñas,.. ya fuesen conversos o judíos. También surge la cuestión de que, no por ser conversos, los neófitos iban a ser mejor considerados en la sociedad mayoritariamente cristiano vieja. Al revés; el fenómeno del judeoconverso es complejo y con muchas aristas ya que son despreciados entre sus viejos hermanos de fe y la amplia comunidad cristiana que los observaba con recelo. Esto último es la base, a largo plazo, de la instauración del Santo Oficio y de su presencia en la ciudad donde fue, en sus dos años de existencia, bastante contundente y activo.

Ese rechazo por parte de la población de cristianos viejos es recogida por Yitzhak Arama, un contemporáneo de aquellos judíos, que argumentaba ese recelo con palabras bastante claras: "aunque se hayan mezclado completamente con los gentiles, no hallarán descanso ni reposo entre ellos, pues ellos los insultarán y humillarán siempre". En estos términos también existen algunas reflexiones de Selomoh ibn Verga.

Algunos mayores aún recordaban, siendo apenas unos niños destetados, aquellas masacres que ya comenzaron en el Toledo de 1449, fomentados por el alcalde mayor, Pedro Sarmiento, quien animó a sus conciudadanos a amotinarse contra los conversos toledanos, una acción que también tuvo su eco en Ciudad Real. Avivó las llamas del odio y de la sospecha exponiendo ante los suyos que los judíos querían destruir las cristiandad desde dentro, alertando precisamente del problema converso. Se veía al converso, pues, como un "Caballo de Troya" que podría ser pernicioso para el milenio y medio de historia de la Iglesia. Unos años después, los musulmanes otomanos se hacían con el control del cristiano Imperio Bizantino. Los judíos lo vieron como una señal de los cielos y los cristianos comenzaron a entender que el signo de los tiempos había cambiado. Desde un primer momento, el Imperio Otomano se mostró acogedor con los judíos y nos ha llegado hasta hoy la respuesta que el rabino Yussuf de Constantinopla dio al rabino Chamorro, en España, en el sentido de que, si los hermanos de fe no podían partir hacia el nuevo imperio, fuesen inteligentes y pragmáticos en España. Yussuf aconsejó que los sefarditas hiciesen a sus hijos mercaderes para arruinar a los cristianos, y médicos y farmacéuticos (apotecarios) para enfermarlos y matarlos, un comentario o leyenda que pudo avivar el mito de la perfidia judía contra los cristianos.

Los motines toledanos de 1449 llegaron a Ciudad Real y la población conversa se preparó a conciencia para defenderse. La "sangre judía" demostraba así su capacidad de organización y su voluntad de no perecer como en luctuosos episodios anteriores. Actitudes como estas se vivieron siglos después en los oscuros días de la Shoá. El 18 de junio de ese año se constituyó un grupo armado de unos trescientos hombres que, según Haim Beinart, estaba dirigido "por el bachiller Rodrigo, el alcalde de la ciudad, y Juan González". Temían por sus vidas y por los robos y saqueos que pudiesen producirse con las acciones de los cristianos viejos exaltados. Los acontecimientos fueron lo suficientemente graves para que las autoridades de la Orden de Calatrava, con base en Almagro, enviaran a un comendador a poner orden; es seguro que murió en la algarada así como el bachiller Rodrigo y su hermano Fernando, ambos judeoconversos, cuyos cadáveres fueron arrastrados vilmente por la ciudad. El bachiller Arias Díaz y Gonzalo Alonso de Siles también fueron ejecutados en el centro de Ciudad Real como responsables de la muerte del comendador. En mitad de esa espiral de odio, se pega fuego a la vivienda y negocios de dos conversos ciudadrealeños, Diego Rodríguez de Santa Cruz y Alonso González. En total mueren 22 personas y se queman un número indeterminado de documentos en la casa del notario Juan García. La imagen pacífica de Ciudad Real contrasta con los acontecimientos experimentados en aquellos oscuros días de mediados del siglo XV.

En los procesos inquisitoriales de finales de siglo aún resonaban los ecos de aquella fatídica revuelta. Así se atestigua en el proceso contra Juan González Pintado que alegó que en mitad de los disturbios escondió una caja de caudales con 60.000 maravedíes en joyas que posteriormente robó una de sus sirvientas. Los responsables de tan magna agitación contra aquellos que querían aniquilar a la población conversa (ya que oficialmente no había judíos en la capital manchega) fueron Juan Falcón "el viejo" y Pedro Martínez "el tartamudo". La convivencia entre cristianos viejos y judeoconversos se tornó complicada y con continuas fricciones, por el enorme peso que estaba teniendo la población conversa en la vida política y económica de la ciudad, que los cristianos viejos interpretaban como una agresión a un orden establecido ya que no aceptaban que aquellos a los que consideraban moral y religiosamente inferiores vinieran a tomar las riendas de la naciente sociedad moderna. Esta situación incómoda y los continuos choques hizo que el rey Enrique IV prohibiese a los conversos, el 14 de julio de 1468, ostentar cargos públicos en Ciudad Real.

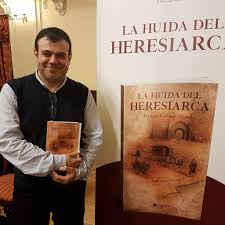

Con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, los conversos de Ciudad Real tuvieron reuniones en la torre de la casa de Sancho de Ciudad, un notable de la urbe manchega y protagonista de la novela "La huida del heresiarca", de Manuel Cabezas, analizando los últimos signos celestes que se estaban produciendo en esos días y que algunos interpretaban como la llegada del Mesías. Hay que decir que el movimiento mesiánico estuvo muy presente en estos tiempos difíciles para el pueblo de Israel y que tuvieron un fuerte seguimiento en La Mancha y Extremadura como veremos en otros artículos, concretamente en pueblos como Herrera del Duque, Chillón y Almadén.

Estos datos son obtenidos merced a las investigaciones de los autores israelíes Haim Beinart y Yitzhak Baer, quienes abrieron el camino para una saga de eruditos e interesados en la historia sefardí, que, a su vez, son herederos de historiadores como el sacerdote Luis Delgado Merchán en su obra publicada en 1907.

La vida se volvió insoportable para aquellos que, siendo cristianos, aún extrañaban la vieja fe de sus ancestros. Y así, en 1473, el converso ciudadrealeño Juan González Panpán, vendió dos casas y un colmenar y huyó de Ciudad Real sin su mujer, que no quiso acompañarle, pese a que unos años más tarde volvió a por ella, animándola a que vendiese lo que le quedaba de hacienda y se marchara con él. Ella -conocida como "la Panpana"- terminó reafirmándose en su intención de quedarse en La Mancha como conversa, aunque le salió mal la decisión, puesto que años más tarde sería procesada por judaizante y quemada en la hoguera, precisamente por su relación con la fe activa de su marido huido.

El trasiego de judeoconversos fue continuo en Ciudad Real. A falta de la figura del rabino o del mohel (o circuncindador) algunos personajes visitaron La Mancha en busca de judeoconversos que quisieran seguir con las viejas prácticas. En 1462 llegó a Ciudad Real un drapero judío de Cáceres que circuncidó a varios conversos; también se habla de un judío de Évora, que visitaba la ciudad, como ya explicaré en otro artículo. Los altercados de 1467 contra los conversos, de nuevo llenaron de inseguridad la ciudad. No pocos perseguidos huyeron. El orfebre Juan González salió para Medellín tras los disturbios, y en 1469 lo hizo Juan Falcón "el viejo", un conocido de la resistencia contra los ataques de los incontrolados cristianos viejos. Era bien conocida la vida judía que llevaban algunos notables conversos como Sancho de Ciudad, un hecho que constata Fernando de Toledo, hasta los disturbios que nuevamente se vivieron en 1474.

Según recoge Beinart en sus investigaciones reproduciendo la narrativa de la época,

"e mataron fasta un numero de quinçe personas, e que robaron e metieron a sacomano todos sus bienes, muebles e semovientes e joyas e presias de casa e mercaderias que en sus casas e tiendas fallaron, que no quedo casa ni tienda ninguna que no robasen. E los robaron los ganados de los canpos e terminos de la dicha çibdad, e de otras partes que eran suyos"

Este ataque de 1474 recordó a los aciagos días de 1449, y bastantes judeoconversos decidieron abandonar Ciudad Real, poniendo rumbo a Palma del Río (Córdoba), el señorío de Béjar y zonas rurales de La Mancha. Se recoge en un escrito que Fernando de Trujillo practicó ritos judíos en Palma del Río y Écija como rabino siendo cristiano nuevo, anticipándose al fenómeno del criptojudaísmo español del siglo XVI y el marranismo portugués que fue muy potente hasta finales del siglo XVII.

Los meses que siguieron a aquellas jornadas de 1474 no fueron fáciles para la comunidad judeoconversa. Hubo confiscaciones de bienes como las que se aplicaron a Álvaro Franco "el viejo". También, las propiedades de Fernando de Teva pasaron a manos de la Corona y su vida terminó entre las llamas inquisitoriales, el 23 de febrero de 1483, ya que fue tildado de rabino de los conversos con un papel muy activo en la vida criptojudía de Ciudad Real. Otros conversos que sufrieron confiscaciones de bienes fueron Pedro Díaz de Villarrubia, que huyó de Ciudad Real en los motines de 1474. Hasta 1477 no se reestablece el orden en aquella ajetreada ciudad durante la segunda mitad del siglo XV, y ese mismo dos de enero se devuelven propiedades a sus legítimos dueños, se restituye a los conversos en sus cargos municipales como fue el caso de Sancho de Ciudad, Juan González Pintado y Alonso Gutiérrez.

Entre lo robado en esas jornadas también se registran colmenas, tintorerías o molinos harineros. Otros robos estaban orientados a objetos más concretos, como un candelabro de la casa del regidor municipal de Ciudad Real, Juan González Pintado. Ciertos conversos guardaron en casas de vecinos objetos preciosos, litúrgicos o amuletos, como Juan Calvillo, que ocultó un "sidur" (libro de oraciones diarias) en casa de Juana Sánchez. Otros conversos decidieron tirar bienes a pozos, como Leonor González, o escondieron amuletos en casas ajenas, como Juan Alegre.

La historia de los conversos en España fue complicada por cuanto resultaba harto difícil cambiar una vida de la noche a la mañana. Las transgresiones religiosas fueron muy frecuentes. Alonso Espina realizó un estudio de estas desviaciones que hacían sospechar de la falta de sinceridad en las conversiones y que se puede resumir en observancia de costumbres y preceptos (mitzvot), práctica de la circuncisión, donación de aceite para las lámparas de la sinagoga (en Villa Real antes de 1391), prestar juramento judío, respetar el sábado, ritos funerarios judaicos, además de incurrir en blasfemia al insultar a Jesús y María, comer cordero en Pascua, concertar matrimonios entre parientes de primer grado (endogamia) e incluso adoración de imágenes extrañas, que algunos confunden con prácticas de brujería. Este autor confeccionó un estudio bastante elaborado sobre prácticas heréticas y avivó la desconfianza entre cristianos nuevos. De hecho, la Inquisición fue solicitada a los Reyes Católicos a partir de 1477 precisamente por el autor mencionado y por el fraile Alonso de Ojeda, que bebieron de las fuentes de San Vicente Ferrer y que fueron muy duros ante el poder real en la lucha contra los herejes judaizantes.

Tras los motines de 1474, en Ciudad Real se pide a los nobles que no den cobijo a los conversos y se anima a la población, una vez instalado en la ciudad el tribunal de la Inquisición en 1483, que los delaten a las autoridades, empezando por el inquisidor y licenciado Pedro Díaz de la Costana y el alguacil Juan de Alfaro.

Para constatar el ambiente anticonverso general, unos años antes, con bula papal, los Reyes Católicos otorgaron en Andalucía un poder inquisitorial decisivo a los frailes Juan de San Martín y a Miguel Murillo, que tenían permiso para actuar en Sevilla. A raíz de aquello, muchos judíos y conversos sevillanos se dispersaron, aunque luego sobrevino la expulsión obligatoria de judíos sevillanos y cordobeses en 1483, recalando muchos de ellos en los páramos extremeños. Por su parte, los conversos sevillanos sufrieron una cruel persecución que recoge en esa época el padre Bernáldez en sus escritos. Este clérigo estima que entre 1481 y 1488 unos 700 judaizantes son quemados en la hoguera y que 5000 fueron obligados a retornar a la recta doctrina católica.

Estos aires modernos también llegaron a la capital manchega. Los judíos de Villa Real ya suponían una nutrida población en 1290, un hecho que es constatable por el volumen de impuestos que pagaban a la corona y que ascendían a 26.486 maravedíes, una cantidad cinco veces mayor que las de cualquier localidad media de La Mancha, como es el caso de Montiel. Aun así, hablamos de una judería de tamaño medio, pero grande si la comparamos con la totalidad de la población de la villa. Haim Beinart diseñó un conocido mapa de la judería que ha servido de inspiración a otros autores. A las calles mencionadas al inicio de este artículo se suman las que toman por nombre Lobo, Sangre, Culebra, Refugio, Combro y Tercia, quedando parte de esta última incluida en la actual calle de Compás de Santo Domingo donde, por cierto, se levantaba la sinagoga mayor. Contaba los márgenes de la judería con la calle Correhería y con una alcaicería o mercado que fue devastado en 1391, en los levantamientos antijudíos, y vuelto a quemar y arrasar en 1396.

En aquella época, los cristianos nuevos ya comenzaron a vivir fuera de la judería como en el Barrio de Santa María, cerca de la Morería, el barrio de Santiago, en el entorno de El Perchel, y el barrio de San Pedro, sito en las inmediaciones de la calle Alarcos. Muchos judeoconversos terminaron habitando barrios cristianos y viviendo entre ellos. Esto debió ser lo habitual en muchas aljamas ya que en 1480 las Cortes de Toledo prohibieron esa convivencia entre judíos y cristianos nuevos, obligando a los primeros a habitar dentro de los márgenes de la judería.

Si en Villa Real quedaba algún residuo de judaísmo explícito, este desaparece a partir de la disputa de Tortosa, que finaliza en 1414, aunque es posible que unos años antes, con la visita de San Vicente Ferrer a Villa Real, ya no hubiese apenas presencia continua si bien existía población judía en poblaciones cercanas como Almagro o Daimiel.

La vida conversa en Villa Real (y otros núcleos de población) giró en torno a una inserción en la vida cultual cristiana combinada con unas prácticas que la mayoría seguía contemplando y que entendían que no ofendían a la fe cristiana, tan sólo que les reafirmaba como pueblo milenario. Los conversos, siguiendo la tradición judía, fundaron sociedades benéficas que incluso servían de pretexto para reunirse con la comunidad neófita. Algunos utilizaron estas reuniones para realizar algún tipo de práctica religiosa u oración hebrea constituyéndose en torno al "minian" (mínimo de hombres estipulado para proceder a una ceremonia religiosa, que se fija en diez personas que hayan hecho su Bar Mitzvá). Las sociedades de ayuda mutua son muy frecuentes entre los conversos, siguiendo el precepto de la Tzedaká o solidaridad con los más pobres y que otros autores han señalado que sirvieron de inspiración a las sociedades masónicas del siglo XVIII.

La sombra del Santo Oficio iba a estar muy presente en la vida social de Ciudad Real. El ambiente era propicio para la delación, para la revancha y para poner las bases de un estado que se iba a vertebrar en torno a la corona y la fe. Muchos conversos participaron en la identificación de judaizantes tal y como iremos viendo en los siguientes artículos. La información aportada está basada exclusivamente en testimonios directos producto de un trabajo de archivo y en las monografías consultadas de autores cuya credibilidad en el mundo académico queda fuera de duda.